Mi historia empieza cuando Lucas tiene tres años. Es nuestra primer visita al neurólogo y yo entro con la esperanza de que el médico diga que la directora del jardín exageró sobre las conductas atípicas, que su falta de lenguaje es culpa de la vida nómade de bailarines de tango que abandonamos hace solo unos meses, y que los berrinches constantes son a causa del hermanito que acaba de nacer. Pero él en cambio, pide una batería de estudios.

Cuando volvemos con los resultados nos dice que neurológicamente esta bien, que podría tratarse de un retraso en la comunicación pero que es muy temprano para diagnósticos.

Nos indica diferentes terapias para estimular su desarrollo y empiezo mi peregrinaje por fonoaudiólogos, musicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras e integradores escolares.

Secretamente espero que algún profesional prestigioso me devuelva al hijo que imagino tener; él que logra los objetivos esperados en su desarrollo y le va bien en la escuela. Espero que me revelen una solución mágica para que Lucas ya no sea diferente, no tenga problemas con sus emociones, ni con su conducta. Busco incansablemente que lo estimulen, lo calmen y lo curen.

La pregunta que me hago y que me hacen todos es: ¿Qué tiene?

Lucas cumple ocho años y necesito encontrar una respuesta. Decido buscar al mejor instituto neurológico para que me ayuden.

El esperado diagnóstico llega luego de varias semanas de diferentes test: Trastorno del espectro autista.

Escuchar que Lucas tiene una patología me hace aceptar que sus diferencias no van a desaparecer por arte de magia y a la vez me libera del peso de ser una mala madre por tener un chico agresivo e impulsivo.

Cinco años después de la primera visita al médico cierro un camino de incertidumbre pero en el mismo momento me doy cuenta que otro camino se acaba de abrir. Uno donde tengo que darle sentido a este diagnóstico que no entiendo y donde tengo que reconciliarme con mi hijo.

Una frase de un libro me empodera: “La vida de un niño es como una calesita, los profesionales se suben por una vuelta, pero los padres están allí toda la vida”.

Decido investigar todo lo que me ayude a entender sus dificultades socio-emocionales.

Empiezo desde el principio, ¿Cuáles son los criterios diagnósticos y cómo se llega a ellos? ¿Dónde está la frontera entre la normalidad y el trastorno? ¿Cuál es el objetivo de cada terapia? Escribo lo que aprendo, como atesorando mis descubrimientos para poder compartirlos y así empieza a gestarse un libro. A los capítulos cargados de citas se intercalan los diarios de situaciones, que como una forma de catarsis nocturna, escribo cotidianamente.

Las lecturas me dan herramientas para analizar el enfoque de las terapias y sus objetivos.

Me doy cuenta de que nuestra vida gira alrededor del espacio terapéutico y no a la inversa.

Su psiquiatra me explica que los tratamientos son así: “como cuando te compras ropa, hay talles pero no son hechos a medida”

Después de un año veo que Lucas se sigue resistiendo a las terapias y estas le generan aún más conductas disruptivas.

Con muchas incertidumbres abandono el tratamiento, solo tengo una certeza: quiero diseñar un traje a medida de mi hijo.

Mi prioridad es conocerlo: ¿Qué le gusta?, ¿Qué lo irrita?

“Hay que elegir las batallas”, elijo la mía, la escuela. Decido enfocarme en que pueda conectarse con los demás.

Lucas está en cuarto grado pero no conozco el nombre de ninguno de sus compañeros. Tomo conciencia de que sus conductas me dan vergüenza y que hace mucho que me autoexcluyo. Me propongo conocer a las familias de los niños que comparten los días con él, contarles quién es y darles herramientas para que lo entiendan.

Junto a la directora y docentes trabajo intensamente para crear estrategias y adaptaciones que le permitan acceder a la educación y sobre todo, que lo hagan sentirse parte de un grupo. Me involucro en mejorar el clima emocional de la escuela dando talleres de yoga y meditación para varios grados. Los chicos reflexionan sobre cómo las emociones afectan los comportamientos y de qué manera podemos ser más comprensivos con nosotros mismos y con los demás. Rápidamente son ellos los mejores integradores del planeta.

Sumo talleres en casa que comparte con su familia y amigos. Las actividades ahora giran alrededor de sus posibilidades y sus tiempos.

Mi casa se transforma en un lugar de encuentro para sus compañeros.

Con creatividad y paciencia, de la mano de muchas personas empáticas transformamos el paisaje de Lucas para que pueda abrir sus ventanas.

Otro año transcurre y los progresos son emocionantes, sin embargo, varios acontecimientos impactan en nuestra realidad. Sus cambios anímicos constantes lo llevan a conductas agresivas y las herramientas que aprendí ya no alcanzan. Su permanencia en la escuela está en peligro.

A pesar de todas las estrategias educativas y de haber creado un vínculo profundo con sus compañeros, la institución ya no lo recibe.

Una vez más la experiencia me lleva a replantearme conceptos que nunca había puesto en duda: ¿Los niños deben llegar a los mismos objetivos académicos en el mismo momento? ¿Los que no se adaptan deben considerarse personas con patologías?.

Había elegido la batalla de integrarlo a la escuela y la perdí.

Empiezo a escribir el último capítulo del libro: Evolución.

Tengo que repensarme una vez más. Mientras busco fuerzas no puedo evitar pensar en lo que cada día le digo a Lucas. La nube negra que me cubre va a pasar. Mis emociones son pasajeras y puedo observarlas sin hundirme en ellas.

Todo lo que pensé que necesitaba: paciencia, flexibilidad, perspectiva, empatía, es lo que yo tenía que aprender. Este niño que me costó tanto asumir se convirtió en mi mayor fuente de aprendizaje.

Entendí que las fronteras las dibujamos nosotros y que los límites son paredes que podemos romper con nuestra creatividad.

Qué talentos y desafíos tenemos todos y que cuando a alguien le falta un paso para llegar, nosotros podemos darlo hacia él para encontrarlo.

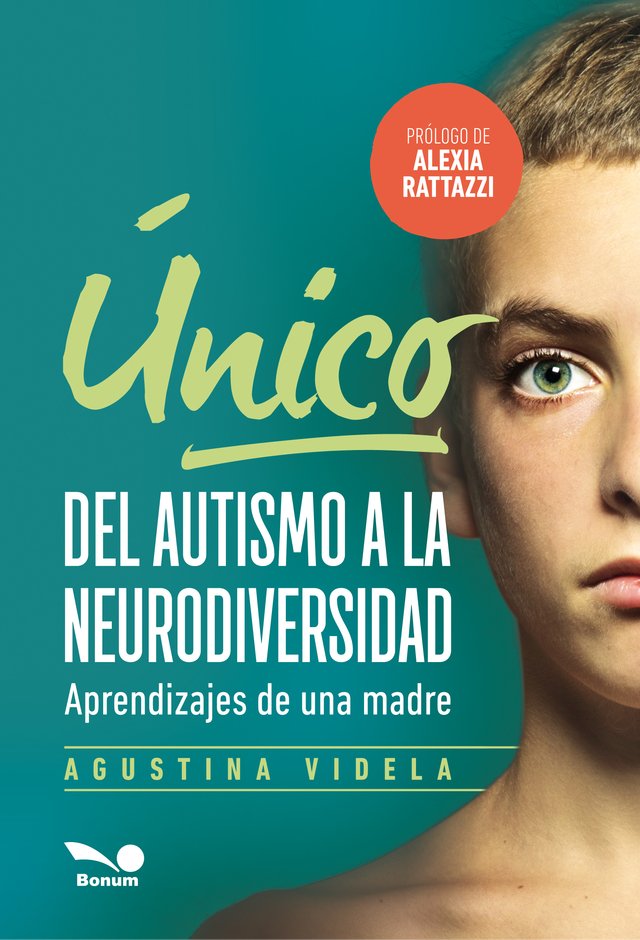

Creí estar escribiendo un libro sobre las dificultades de mi hijo hasta que tome conciencia de las mías. Tal vez éste solo descubrimiento me permita acompañarlo mejor en su recorrido, que es tan único, como el de cada uno de nosotros.